离职大厂创业的年轻人现状深度解析

离职大厂创业的年轻人在当下社会呈现出活跃的态势,他们凭借在大厂的积累的经验和人脉资源,勇敢迈出创业的步伐,通过创新技术和业务模式,他们努力在市场中站稳脚跟,创业之路充满挑战,他们需要面对市场竞争、资金压力等问题,这些年轻人充满活力和创造力,正积极寻求突破,努力在创业领域取得成功,摘要字数控制在100-200字以内。

又一大批离职创业的人倒下了。

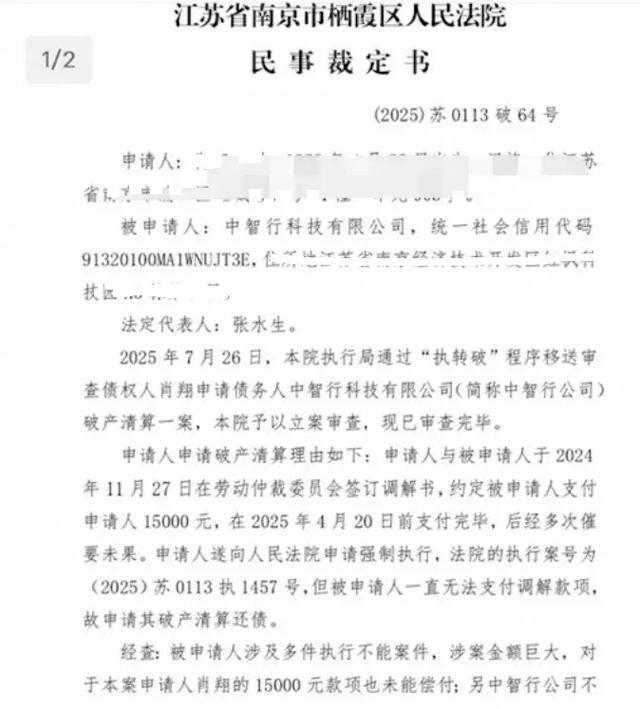

9月5日消息 日前,由前百度高级副总裁、百度自动驾驶事业部首任总经理王劲创办,主攻L4级自动驾驶领域公司——中智行科技有限公司(以下简称“中智行”)破产清算被法院受理。

裁定书显示,中智行无力支付1.5万元的劳动仲裁款,被申请破产清算还债,进入“执转破”程序。

有业内人士指出,中智行的困境与其选择的技术路线,以及当前自动驾驶投资退潮的大环境有关。车路协同短期内难以跑通,商业化落地困难,投资者看不到回报,即便是王劲也只能黯然退场。

而在今年初,某中层高管因组织架构调整被优化”的消息也曾在脉脉刷屏,评论区里,一条留言格外扎眼:“三年前他还在分享‘大厂人创业方法论’,现在听说公司快撑不下去了。”

看来,有大厂背景的人创业,也不是手握了免死金牌。

但也有活得很好的,比如2022年,外号厂哥的某青年从一家大厂离职,开始通过《大厂青年》记录互联网公司的人和事。2023年至今,他做了一个《和100位互联网大厂人喝咖啡》的项目,前段时间刚刚聊完100人。和他入行时不同,100人之中,几乎没有人再提及理想和情怀。

回过来看,智联招聘2024年《互联网人离职创业报告》显示,近三年大厂离职创业率同比提升17%,但存活率不足20%。

这些带着“阿里P9”“腾讯T3”“字节3-1”标签出走的年轻人,究竟在创业路上摔了多少跟头?

所谓的“大厂光环”,又能否撑起一场从零开始的冒险?

01 大厂镀金,创业渡劫

在大型互联网或者科技企业上班,是作为白领的一种高光时刻。享受着平台给予的资源和话语权,每天盯着项目有一种指点江山的感觉。

出来后,就不一样了。

“以前开周会是对着百页PPT谈战略,现在是蹲在批发市场跟老板砍五毛钱的差价。” 前阿里天猫运营总监小张这句话,道尽了大厂人与创业者的身份落差。

2022年从原公司离职后,他带着团队做美妆DTC品牌,不到一年就烧光了800万融资。

张磊的经历并非个例。前字节跳动商业化经理李萌,2021年离职做短视频MCN,曾以为“手握千万级流量操盘经验,做账号还不是手到擒来”。可真正上手才发现,大厂里有内容审核、数据分析、商务对接的专业团队兜底,自己只需做决策。

创业后,她既要当编导写脚本,又要跑商务谈合作,甚至得亲自扛设备拍视频。“以前管10个人的团队觉得累,现在一个人活成一支队伍,才懂什么叫‘全能选手’的刚需。” 2023年底,她的公司从12人缩减到3人,勉强维持收支平衡。

脉脉曾在发布的《大厂离职创业生存现状调研》给出了更残酷的答案:63%的创业者表示,大厂经验在实际运营中“水土不服”,其中42%的人栽在了“资源错配”上——习惯了大厂的预算自由度,创业后对成本控制毫无概念;依赖惯了平台的流量扶持,面对市场化获客束手无策。

两者的本质差异,从来不是“做什么”,而是“怎么活”。大厂是精密运转的机器,个体是标准化的零件,核心能力是“流程内的优化与执行”;创业是在荒野中开路,个体是掌灯的探路人,关键能力是“无规则下的生存与决策”。

就像张磊复盘时说的:“大厂教我的是‘如何把1做到100’,可创业需要的是‘先把0变成1’,这根本是两码事。” 那些曾被视为“核心竞争力”的PPT能力、跨部门沟通技巧,在“下个月房租能不能交上”的现实面前,瞬间变得苍白。

02 有人进军高科技,有人做起最“土”的生意

而客观地讲,互联网大厂离职人员的创业赛道确实“千奇百怪”。

曾入职10年的国民社交软件的程序员在事业上升期辞职去卖房,理由是抵抗“中年危机”。在成为豪宅中介之前,他的试错领域包括导游、代购和相亲中介。

年仅29岁,距离“中年危机”还有段距离的前腾讯音乐Kol运营卷卷,裸辞的原因更时髦——为了践行“FIRE运动”( Financial Independence, Retire Early,指财务自由,提前退休的生活方式)。“退休”3个月后,她“腻了”,卖起了保险。

如果你在深圳南油服装批发市场遇见骑着电动车进货的Cathy,也大概率不会猜到,她曾是百度商业分析师,拿着近70万元的稳定年薪。而这个夜晚,以及之后的无数个夜晚,她要做的最重要的商业分析,是如何通过线上直播将时尚女装销售给晚睡的都市白领。

你也绝对不会想到,学美术出身的豆馍,从百度离职后,支撑他度过失业的230天的副业,是婚礼主持人。

年薪百万的互联网社交公司的招聘经理正正,辞职后去做了禅修疗愈师,试图将低物欲的生活理念传递给忙碌的都市男女。在短视频里,她穿着宽松的休闲装,背着当年腾讯发给员工的旧斜挎包,以一种云淡风轻的口吻对潜在观众说:“人知道自己很渺小的时候,就不会做所谓的努力和扑腾。”她说着用一个西式的手势,在空中为“努力”和“扑腾”打上了引号。

大厂离职者的创业赛道,早已不是“互联网+”的单一图景。

企查查的2024年的数据显示,大厂系创业者的赛道分布呈现“两极分化”:28%聚焦AI、半导体等硬核科技,31%深耕社区零售、农产品加工等下沉领域,剩下的则散落于教育、文创等细分市场。

前芯片巨头工程师陈默的选择,代表了技术派的典型路径。

2022年离职后,他在深圳创办了一家专注于工业传感器的科技公司,核心团队全是前华为、中兴的技术骨干。“

大厂十年,攒下的不是头衔,是对技术趋势的判断和供应链资源。” 凭借曾参与国家级芯片项目的履历,他很快拿到了2000万天使轮融资,产品已进入车企的供应链体系。这类创业者大多来自技术岗,手握专利或核心技术,创业方向与过往积累高度绑定,依赖“技术壁垒”建立竞争优势。

AI赛道也是热门选项,据智东西最新统计,自2023年至今一年半以来,至少25位大厂高管已投身生成式AI创业。他们来自阿里、腾讯、百度、字节、京东、美团、网易、快手等多家互联网大厂,成为生成式AI创业的一支主力军。

而有人做看起来高大上一点的生意,有人做得就比较接地气了。某外卖巨头大厂的区域运营王琳,则一头扎进了最“土”的社区生鲜生意。

2021年从公司离开后,她在老家济南开了三家社区团购自提点,从对接农户、分拣菜品到维护客户全靠自己。“大厂教会我的不是‘高大上’的模型,是怎么跟大爷大妈打交道,怎么算清楚一斤菜的损耗。”

她的生意没有融资光环,却靠着月均30万的流水稳定盈利。这类创业者多来自运营、市场等一线岗位,擅长精细化管理和用户洞察,选择的赛道重落地、轻门槛,靠“接地气”的打法生存。

赛道的分化,本质是资源的匹配差异。

高管层手握人脉、资本和行业视野,自然倾向于高科技、高壁垒的赛道,追求长期价值;中层及基层员工熟悉执行逻辑、擅长成本控制,更适合下沉市场、实体经济等“短平快”领域,优先解决生存问题。

大厂离职创业市场的多元化,本质是‘存量能力的市场化变现’——不同层级的人带着不同的‘家底’,自然走出了不同的路。”

理性地看,这种分化没有高低之分,只是对自身资源的清醒认知。

03 大厂的卷,让年轻人不认命

我们这个时代的年轻人是最能卷的,你可以把它理解为一种无奈,换个角度看,又何尝不是在向人生呐喊不认输。

“如果不是在大厂被‘卷’到极致,可能我永远没有勇气跳出舒适区。” 前某游戏大厂的策划周扬的话,戳中了很多创业者的心声。

2022年,他因项目失败被调岗,最终选择离职创业做独立游戏,如今团队的首款产品已在Steam上线,销量突破10万份。

大厂的“卷”,从来不是简单的加班文化,而是对“天花板”的集体焦虑。

智联招聘数据显示,68%的大厂离职创业者表示,选择创业的核心动因是“在现有体系内看不到上升空间”。在层级森严、流程固化的大厂里,很多人即便拼尽全力,也难突破职级的桎梏,这种“一眼望到头”的无力感,反而催生了“赌一把”的决心。

这种“不认命”的劲头,成了他们创业路上的共性底色。

以前在大厂做B2B业务经理赵宇,2021年创业做跨境电商,曾因物流延误亏掉百万,团队几乎解散。“在阿里的时候,为了抢一个项目连续熬三个月,那种‘不认输’的劲儿刻进骨子里了。”

他带着仅剩的3个人重新对接供应链,最终靠细分品类的差异化打法起死回生。36氪2023年调研显示,72%的大厂系创业者在遭遇重大危机时选择“坚持到底”,这一比例远高于普通创业者的45%。

这种精神并非凭空而来,而是大厂文化的另类传承。大厂里“凡事争第一”的KPI要求、“快速试错快速迭代”的工作逻辑,潜移默化中培养了他们的抗压能力和目标感。即便脱离了平台的庇护,这种刻在骨子里的“不服输”,依然支撑着他们在创业的泥沼中挣扎前行。

更重要的是,这种“不认命”正在重塑创业的价值认知。他们不再把“融资多少”“估值高低”当作唯一标准,而是更看重“能否做自己认可的事”。

周扬的独立游戏没赚大钱,却收获了玩家的好评;王琳的社区生鲜店没上市计划,却让她实现了时间自由。这种对“自主掌控人生”的追求,远比金钱更有吸引力。

这就像吴晓波在《激荡三十年》中写的:“中国企业家的底色,是对命运的不甘。” 如今,这底色正在大厂离职的年轻人身上延续。

不是所有大厂人创业都能成为独角兽创始人,更多人只是在试错中找到与自己能力匹配的生存方式。

大厂的光环终会褪去,创业的渡劫从未停歇。但那些从大厂走出来的年轻人,带着平台赋予的能力,更带着被“卷”出来的韧劲,正在用不同的方式书写答案:有人在高科技领域攻坚,有人在市井烟火中扎根,有人跌倒后重来,有人转型后重生。

他们的故事里,没有“大厂神话”的迷信,也没有“创业捷径”的幻想,只有对自我的清醒认知和对命运的主动抗争。而这种“不认命、敢折腾”的精神,或许比任何“大厂经验”都更珍贵——毕竟,商业世界的进步,从来都是靠一群“不想被定义”的人,在荒野中踩出一条新路。

那么你呢?如果身处大厂的舒适区,你会有跳出的勇气吗?如果创业遭遇挫折,又能扛住多少风浪?