SiC开始加速批量上车

摘要:

在新能源汽车技术的演进历程中,碳化硅(SiC)技术已成为推动行业发展的关键力量。作为第三代半导体的代表材料,SiC 凭借其卓越的性能优势,已深度融入新能源汽车的核心系统,开启了新能...

摘要:

在新能源汽车技术的演进历程中,碳化硅(SiC)技术已成为推动行业发展的关键力量。作为第三代半导体的代表材料,SiC 凭借其卓越的性能优势,已深度融入新能源汽车的核心系统,开启了新能... 在新能源汽车技术的演进历程中,碳化硅(SiC)技术已成为推动行业发展的关键力量。作为第三代半导体的代表材料,SiC 凭借其卓越的性能优势,已深度融入新能源汽车的核心系统,开启了新能源汽车性能提升与技术创新的新篇章。

从高端豪华车型到大众普及款,从纯电动到混合动力,SiC 技术的应用范围不断拓展,正以前所未有的速度实现批量上车,重塑新能源汽车的技术格局与市场竞争态势。

01、碳化硅实现多价格区间车型覆盖

SiC 技术已成为车企在新能源汽车赛道上差异化竞争的核心要素,如今已广泛覆盖 10 万至 150 万元价格区间的车型,功率等级跨度从 150kW 至 645kW。

沃尔沃全新纯电动旗舰轿车 ES90 预计于今年第四季度开启全球交付。作为沃尔沃首款 800V 高压平台车型,ES90 在电动化核心技术方面实现了诸多突破。该车搭载的碳化硅电驱系统,配备最大功率达 370kW 的电机以及 111kWh 麒麟电池包,为车辆的高性能与长续航提供了坚实保障。

东风量产在即的中高级纯电轿车 N7,动力系统搭载东风汽车自产的 TZ200XS3JD 驱动电机,最大功率为 200kW,配合 800V 碳化硅平台,实现了充电 10 分钟续航 400 公里的高效补能,显著提升了用户的充电体验与出行便利性。

宝马 i5 eDrive35L 车型正式登陆中国市场,并于三月份升级在电力电子系统中引入碳化硅半导体(SiC 转换器),使其续航里程增加最多47公里。

理想汽车首款纯电动 SUV 车型理想 i8 将于今年 7 月正式推出。该车基于 800V 架构打造,采用理想汽车自研的 SiC 功率模块(已于 2 月 13 日开始量产),配备前 155kW、后 245kW 的驱动电机,综合功率达 400kW,具备 5C 超充能力,展现出强大的动力性能与充电优势。

起亚在 2025 起亚电动汽车日上发布首款电动轿车和掀背车 EV4,海外起售价约为 3.5 万美元(约合 25.5 万元)。此前,起亚推出的 EV9、EV6 均采用了新型 SiC 功率模块,持续推动品牌在新能源汽车领域的技术升级。

比亚迪于 2024 年 5 月发布全新 SiC 车型,售价拉低至 18.98 万元,进一步扩大了 SiC 车型的市场受众范围。同时,比亚迪发布的全新一代电驱采用 1200V 碳化硅模块,旗下海洋、仰望、方程豹和腾势 4 大品牌此前已推出多款 SiC 车型,如海洋品牌的海狮 07、ocean M、皮卡 Shark 等。

2 月 20 日,鸿蒙智行尊界技术发布会在深圳召开。华为终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东透露,尊界 S800 搭载 530kW 的双电机和配备 65kWh、6C 的增程电池,仅需 10.5 分钟即可将电量从 10% 充至 80%。此前,华为鸿蒙智行与奇瑞合作推出的智界 R7、智界 S7 等车型,均配备了 800V 碳化硅高压平台。

2024 年 12 月 3 日,坦克 500 Hi4-Z 在坦克 500 “一定红” 发布会上开启预售,预售价为 37.98 万元。该车采用 800V 平台,后桥三电控制系统加入了 1200V 碳化硅器件。

02、超30款SiC新车型亮相车展

刚刚落幕的上海车展吸引了来自 26 个国家和地区的近 1000 家中外知名企业参展。据上海国展集团等统计,展会首日展出车辆近 1300 辆,其中新能源汽车约占 7 成,首发新车超 100 款。

据不完全统计,与去年同期的北京车展相比,今年上海车展新增了超过 30 款碳化硅新车型,占本次车展新车数量的近三分之一,充分展示了 SiC 技术在新能源汽车领域的快速发展与广泛应用。以下为部分车企在车展上展示的 SiC新车型:

尽管插混、增程式车型数量不断增加,但车企推出纯电和碳化硅车型的热情并未减退。同时,采用碳化硅的混动车型也呈增长态势,比亚迪、长城、吉利等车企共计展出了 8 款碳化硅电混车型。此外,奔驰、宝马、丰田、上汽通用等外资车企和传统车企也在持续发力碳化硅领域,纷纷发布新的碳化硅车型,推动行业技术进步。

03、为何车企热衷采用碳化硅?

自特斯拉Model 3 问世,新能源汽车应用碳化硅技术正式进入大众视野。那么,新能源汽车为何对碳化硅青睐有加?又在哪些关键部位应用了这一技术呢?

与传统硅材料相比,碳化硅材料具有诸多显著优势:禁带宽度是硅材料的3 倍,击穿电压是硅材料的 10 倍,热导率是硅材料的 5 倍,电子饱和漂移速率是硅材料的 2.5 倍。基于这些特性,与硅基功率半导体相比,碳化硅功率半导体器件具备更强的耐压性、耐温性,能够承载更大功率,占用空间更小,工作结温更高,在高频环境下性能更为出色。

碳化硅材料的这些优异性能与新能源汽车的核心需求高度契合:新能源汽车追求更高的效率和功率密度,因此可采用由碳化硅材料制造的更小、承载功率更高的功率器件;为了获得更大的车内空间和更低的车身重量,应用碳化硅基器件能够有效节省电控系统空间,降低系统成本;新能源汽车常处于高温、高压、高频的复杂工况,而碳化硅功率器件在这种环境下的效率远高于传统硅基功率器件;在追求极致补能效率的趋势下,高电压大电流的电力输入需要碳化硅功率器件的支持。

目前,以锂电为主的新能源汽车是SiC 功率半导体最大的应用场景,尤其是在乘用车领域。除去车外场景(充电桩和无线充电),SiC 在车载领域的应用场景超过 6 个,主要包括驱动电机控制器、车载充电机(OBC)、DC/DC 变换器、空调压缩机、高压 PTC 加热器和预充继电器,此外还涵盖汽车周边生态,如充电桩。

使用碳化硅的最大头是新能源汽车的电驱逆变器。电驱逆变器负责将电池的直流电转换为交流电以驱动电机。与传统硅基 IGBT 相比,碳化硅器件(如 SiC MOSFET,即金属氧化物半导体场效应管)的开关损耗降低 75%,效率提升 3%-5%,体积可缩小至原来的 1/10,同时能够支持更高频率的工作。

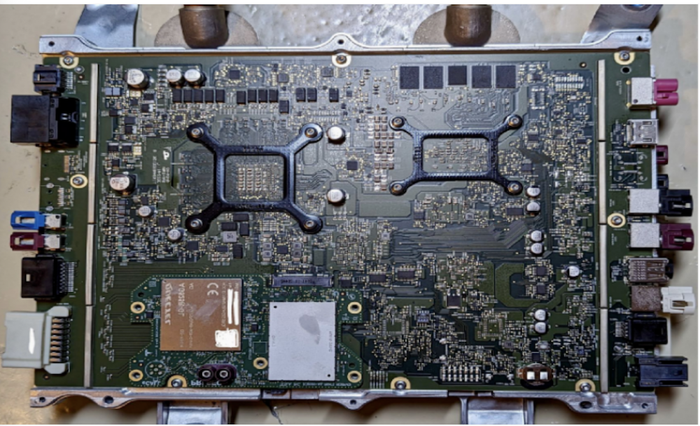

根据调研机构分析,特斯拉 Model 3 的主驱逆变器采用了意法半导体公司提供的 TPak 封装功率模块,每台主驱逆变器装载 24 个 TPak 模块,每个模块封装两个 SiC MOSFET 芯片,即每台特斯拉 Model 3 的主驱逆变器使用了 48 颗碳化硅 MOSFET 芯片,充分展示了碳化硅在提升电驱系统性能方面的重要作用。

在新能源汽车充电环节,尤其是在家充场景下,需要将电网的交流电转换为直流电为电池充电,这就需要车载充电器(OBC)。OBC 通过高频开关电源技术,将交流 220V 电压高效转换为高压直流电,确保电动汽车稳定充电。碳化硅器件的高频特性可降低充电损耗,将充电效率提升至 98% 以上,并减少散热需求,体积缩小 30%。此外,碳化硅器件在双向 OBC 中的应用,使电动汽车能够在电网需求高峰时向电网反向送电,或在紧急情况下作为家庭应急电源使用,极大地增强了能源利用的灵活性和效率。

为提升新能源车补能效率,快充技术得到广泛应用。通过在外部建立高功率充电站,利用充电堆的变流模块将电网的高功率交流电转化为直流电,直接充入新能源车电池,实现高速充电。在快充高压化的发展趋势下,采用支持高压的碳化硅功率器件能够降低充电电流,减少冷却机构,减轻充电线束重量,提升系统效率和易用性。在上海车展上,比亚迪、华为数字能源、ABB 等多家企业展示的兆瓦闪充技术,正是碳化硅技术在快充领域应用的生动体现。

04、混动汽车进入SiC时代,成新的增长极

在占据中国中大型 SUV 市场重要份额的增程式汽车领域,碳化硅技术也迎来利好消息。随着增程式汽车逐渐向高电压化的 “大电池,小油箱” 路线发展,碳化硅技术的应用成为必然趋势。部分车企已基于这一理念发布了应用碳化硅的增程式汽车车型,未来碳化硅有望在更多增程式汽车中得到广泛应用。

如今,中国混动技术正以碳化硅为核心,开启效率革命的新篇章。五菱混动汽车不久前宣布正式采用碳化硅技术,奇瑞汽车也针对 SiC 混动汽车宣布了新的布局。目前,吉利、长安、北汽及红旗等众多车企已纷纷布局碳化硅混动赛道。据阳光电动力预测,2030 年中国混动市场规模将突破 2000 万辆,有望成为车规 SiC 应用的第二大增长极。

此外,碳化硅技术的应用范围正逐步向家庭乘用车以外的市场拓展。在商用车领域,如重卡、大货车,越来越多的 Tier 1 企业正与碳化硅模块企业和终端企业合作,积极探索碳化硅在商用车上的应用可能性。在上海车展上,采埃孚、博格华纳等全球顶级 Tier 1 企业展示了其在商用车上应用的高功率碳化硅电控,法士特公司更是展出了其与博格华纳合资公司开发的商用车碳化硅电驱桥,为碳化硅在商用车领域的应用提供了实践范例。

05、国产EV和Tier 1的繁荣背后的国产供应链崛起

自 2014 年起步以来,中国新能源汽车历经三代迭代升级,从分布式架构逐步演进至中央集成式电子电气架构。当国内车企迈入第三代平台时,海外多数厂商仍停留在第一代技术阶段,这种技术代际差距在市场表现上得到了充分体现。中国新能源汽车年销量突破 1100 万台,全球占有率超 70%,本土渗透率超 50%。

随着汽车产业的发展,中国供应链也实现了迅猛崛起。在全球零部件百强榜单中,中国企业数量从最初的仅 2 家跃升至 15 家。在电池领域,中国企业占据全球前十的半数席位;电驱系统从 “三合一” 向 “十二合一” 高度集成化发展;高压平台从 400V 向 800V 迈进,充电效率大幅提升;智能化技术的发展更是让车辆从单纯的机械载体转变为移动智能终端,全方位推动了汽车产业的升级。

四月底,芯联集成发布 2024 年全年及 2025 年第一季度业绩公告,披露了其 2024 年碳化硅业务的相关进展。在车规级产品工艺方面,SiC 工艺平台已实现 650V 到 2000V 系列的全面布局,部分工艺平台已完成全系列产品参数及可靠性验证,进入规模量产阶段,标志着芯联集成在碳化硅技术产业化方面取得重要成果。

斯达半导体公布的 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告显示,其 SiC MOSFET 模块在国内外新能源汽车市场持续稳定大批量交付。同时,自建 6 英寸 SiC 芯片产线流片的自主车规级 SiC MOSFET 芯片已开始批量装车。自建产线的车规级 SiC MOSFET 芯片成功量产,将为公司 2025 - 2030 年主控制器用车规级 SiC MOSFET 模块的销售增长提供有力保障。在客户合作方面,斯达半导体新增多个海外一线品牌 Tier1 的 IGBT/SiC MOSFET 主电机控制器项目平台定点,进一步巩固了其在行业内的市场地位。

这些成绩充分印证了中国汽车产业在规模与质量上的全面引领,中国正从汽车大国逐步迈向汽车强国,在全球汽车产业格局中发挥着越来越重要的作用。