迅雷六年清算,两亿诉讼对决陈磊事件回顾

迅雷六年清算,涉及两亿诉讼对决陈磊,经过长时间的纠纷和争议,迅雷公司面临着一场重大的诉讼挑战,这场对决涉及巨额资金,对迅雷公司的未来发展将产生重大影响,双方争议的核心问题尚未公开透露,但此案备受关注,此案仍在进一步审理中,最终结果尚不得而知,这场诉讼引发了业界对于迅雷公司未来发展的猜测和关注。

2026 年 1 月 15 日,随着深圳市南山区人民法院的一纸立案通知,中国互联网治理史上最漫长、也最昂贵的一场“宫斗”大戏,终于迎来了它的最终章。

迅雷正式向其前 CEO 陈磊及前高级副总裁董鳕提起民事诉讼,同时将前网心人力资源总监刘超、关联公司兴融合等列为共同被告,核心诉求直指那家曾被视为“法外飞地”的关联公司——深圳市兴融合科技有限公司。这不再是六年前那个充满火药味、甚至动用刑事手段的报案现场,而是一场冷静、精密且充满算计的财务清算。

对于这家老牌互联网公司而言,这起标的额接近两亿元的诉讼,名为追偿,实为“扫墓”。它要清算的,不仅仅是账面上的资产流失,更是陈磊执掌后期(2019-2020年)体外利益输送留下的治理废墟。

从技术救世主到影子帝国的建立

故事的起点往往极具迷惑性。将时钟拨回至 2017 年,彼时的陈磊是迅雷乃至整个资本市场的宠儿。作为从腾讯云和微软走出的技术高管,他一手打造的“水晶计划”和随后的“玩客云”,让苦于转型困境的迅雷似乎抓住了区块链时代的诺亚方舟。

在那个疯狂的年份,迅雷的股价曾在短短一个月内暴涨五倍,陈磊被视为将这家传统下载工具公司带入云计算时代的救世主。

然而,权力的异化正是在掌声最响亮时悄然发生的。

为了规避监管风险,2018年底,陈磊团队通过股权代持控制了兴融合公司,2019年起搭建起依附于迅雷的体外业务体系。在陈磊初期的商业叙事中,这是一家为了业务合规而必须存在的防火墙公司。但在随后几年的实际运行中,这道“防火墙”逐渐演变成了一个依附于上市公司本体的巨大黑洞。

迅雷作为上市公司,承担了几乎所有的“供血”职能:昂贵的服务器硬件由迅雷出资购买,核心代码由迅雷发工资的工程师夜以继日地开发,甚至连底层的带宽资源也由迅雷提供。

而在交易的另一端,“兴融合”则扮演了“收割者”的角色。审计数据显示,迅雷子公司网心科技曾向兴融合销售硬件盒子,兴融合倒手转卖后,两者价差导致网心损失约2800万元,随后兴融合再利用这些资源开展业务,获取高额利润。

更令人咋舌的是,迅雷还需要向兴融合支付巨额的“节点服务费”,理由是购买其掌握的闲置带宽。兴融合签约时实为无资质、无人员、无资金的“三无”空壳公司,却能成为迅雷核心供应商,其运营成本全由网心承担,陈磊利用董事会成员对复杂技术和监管细节的信息不对称,成功地将这家关联公司包装成了一个无人敢碰的“技术黑箱”。

这种“成本内化、利润外移”的操作,将上市公司的毛利强行压低,转化为了体外关联公司的净利。据不完全统计,仅硬件差价和不明服务费造成的资金流失,就高达数亿元。

亲信围城:被裙带网络架空的董事会

如果说资金的腾挪还需要财务技巧,那么陈磊团队在人事上的布局则显得原始而野蛮。这起案件中最具戏剧性的细节,并非复杂的代码,而是那个由亲信亲属构成的裙带网络。

案件的关键人物董鳕,不仅仅是彼时迅雷的的高级副总裁,更是陈磊在公司内部最核心的盟友,两人育有一子,形成紧密利益共同体。董鳕的职位晋升由陈磊直接推动,从腾讯的普通员工快速升至迅雷高级副总裁。在两人的实际控制期内,迅雷内部形成了一个针插不进的独立王国。

调查显示,董鳕利用职权,将闺蜜、亲属等亲信安插进了公司的关键岗位,其中兴融合法定代表人赵玉芹是董鳕闺蜜刘超的母亲,控股股东洪恩科技由董鳕母亲控股。

这并非简单的任人唯亲,而是一种严密的防御机制。这些亲信员工并没有出现在核心研发岗,而是精准地占据了公司的“守门人”位置:财务出纳控制着资金流出的最后闸门,行政前台监控着外部访客和内部人员动向,甚至连司机的职位也被其亲信把持。

这种布局导致了一个惊人的结果:当上市公司董事会或外部审计机构试图调取关键数据时,发现所有的信息节点都被“自己人”切断了。陈磊和董鳕在深圳高大上的写字楼里,人为制造了一个“信息孤岛”。在这种封闭的权力结构下,上市公司的公章存放在哪里、资金具体流向了何方,除了那个核心小圈子,无人知晓。

矛盾的盖子最终在 2020 年 4 月被强行揭开。迅雷董事会与管理层的矛盾激化到了无法调和的地步,董事会决定罢免陈磊,并由小米系的李金波接手。

那是一场发生在高科技公司里的“肉搏战”。新管理层进入公司进行“物理接管”时,遭遇了陈磊团队的激烈抵抗。此前新管理层接管时,曾发现大量涉及兴融合交易的核心数据被格式化,进一步加剧了调查难度。

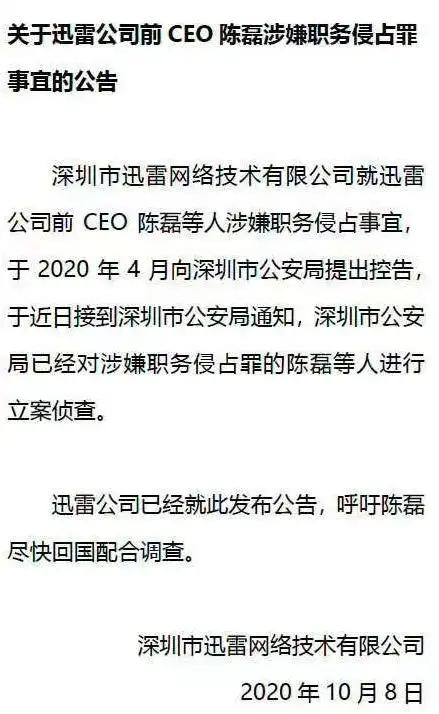

2020年4月陈磊被罢免后,随即与董鳕出境并长期滞留境外。迅雷随后报案称其涉嫌职务侵占,虽被立案侦查,但因陈磊拒不配合,刑事程序无法推进,最终案件被撤销。

迟到的清算与惨胜的代价

刑事案件的撤销,曾一度让陈磊以为自己已经“安全落地”,他甚至在后续诉讼中翻供,否认兴融合与迅雷的关联,违背此前公开表述。但他低估了资本市场的记忆力,也低估了迅雷清理门户的决心。

时隔六年后重启的这场民事诉讼,是迅雷在法律策略上的一次降维打击。既然刑事定罪需要“排除一切合理怀疑”的严苛证据链,那么民事诉讼则更侧重于优势证据原则。迅雷的目标很明确:通过法律确认债权。哪怕陈磊目前身在境外,这笔账在法律上也必须算清楚。

但这终究是一场没有赢家的战争。

从“战损比”的角度评估,迅雷付出的代价是极其惨重的。为了这起案件,迅雷不仅消耗了六年的法务资源和巨大的公关成本,更重要的是,它错失了整个时代的机遇。

2017 年至 2020 年,本是边缘计算和 AI 算力基建爆发的黄金窗口期。迅雷本拥有行业领先的 P2P 技术储备,完全有机会在阿里云和腾讯云的夹缝中,凭借低成本带宽优势跑出一条差异化的独角兽之路。

然而,因为管理层的私心和内耗,这套技术体系被异化为了炒作“币圈”的工具和转移资产的掩护。当陈磊忙于在体外公司腾挪资产时,抖音、快手等大客户的带宽需求正在井喷,而迅雷却因为内部混乱,无法提供稳定的企业级服务,最终将市场拱手让人。

2026 年的这场诉讼,对于迅雷而言,是一次迟到的止损,也是给所有中国互联网公司上的一堂昂贵的治理课:当职业经理人的权力失去制衡,当技术壁垒成为抗拒监管的借口,一家上市公司的基业,可能在极短的时间内被掏空殆尽。

随着法院的立案,那个疯狂的“玩客云”时代延伸出的利益输送闹剧终于要落幕了。留给迅雷的,是一张数亿元的索赔单,和一条漫长而艰难的重建之路。